[KJtimes=정소영 기자] AI 기술의 급속한 확산이 글로벌 데이터센터 시장을 폭발적으로 성장시키고 있다. 데이터센터는 단순한 설비 구축을 넘어 AI 시대의 핵심 인프라이자 고부가가치를 창출하는 전략산업으로 부상하고 있다. 이에 한국무역협회는 지난 18일 발표한 ‘AI가 촉발한 데이터센터 산업의 수출경쟁력 강화방안과 시사점’ 보고서를 통해 국내 데이터센터 산업의 현황과 한계, 그리고 향후 수출경쟁력 강화를 위한 전략적 방향을 제시했다.

◆ 글로벌 시장, 폭발적 성장세

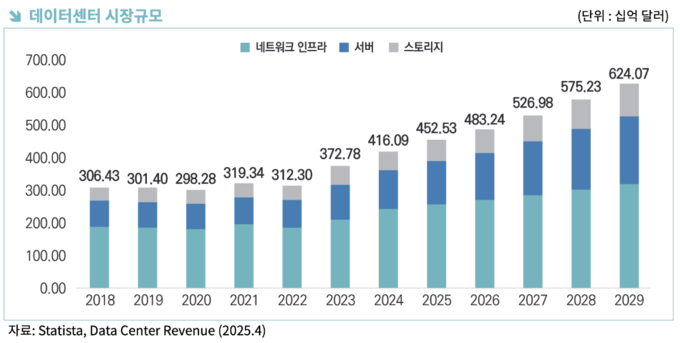

시장조사업체 스태티스타(Statista)에 따르면 글로벌 데이터센터 시장 규모는 2023년 3728억 달러에서 2029년 6241억 달러로 확대될 전망이다. 국제에너지기구(IEA)는 2026년 데이터센터·AI·가상화폐 전력 소비량이 2022년 대비 두 배 이상 증가할 것으로 예측했다.

2024년 12월 기준 글로벌 데이터센터 투자액은 2539억 달러에 달하며, 2022년 이후 연평균 169.4%라는 폭발적인 성장세를 이어가고 있다. 미국은 빅테크 기업 중심의 대규모 인프라 투자와 안정적인 에너지 공급 정책으로 독보적인 입지를 차지하고 있다. 또한 브라질·아일랜드 등은 지리적 장점을, 일본·영국·사우디·중국은 대규모 보조금과 세제 혜택을 통해 외국 자본 유치에 적극 나서고 있다.

◆ 한국, 글로벌 경쟁력 취약

한국의 데이터센터 산업은 여전히 글로벌 경쟁에서 밀리고 있다. 최근 5년간 우리 기업의 해외 데이터센터 투자액은 4억 달러로 미국의 0.1% 수준에 불과하다. 국내 유치 실적도 미국 대비 6.8%에 그쳤다.

특히 수도권에 데이터센터의 73%가 몰려 전력 과부하가 심각하며, 비수도권은 통신망 인프라와 전문 인력 부족으로 데이터센터 유치가 쉽지 않다. 국내 데이터센터의 평균 전력사용효율지수(PUE)는 1.76으로 글로벌 평균(1.55)에 비해 낮은 에너지 효율을 보이고 있으며, 서버와 스토리지의 국산 장비 활용률은 각각 11.1%, 6.7%에 불과하다.

한국무역협회가 보고서에서 제시한 한국의 데이터센터 수출경쟁력 강화 전략은 ▲ AI 반도체(HBM, eSSD, NPU 등) : 국내 반도체 기술력을 기반으로 글로벌 시장 수요를 선점, ▲ 고효율 전력 인프라(변압기·UPS 등) : 에너지 효율성 개선과 초고압 친환경 기술을 통한 수출 확대, ▲ 친환경 냉각기술(액침냉각 등) : 고발열 환경 대응에 최적화된 친환경 솔루션 확보, ▲ 설계·시공·운영 통합 패키지 모델 : 통합 인프라 구축 역량을 기반으로 턴키(One-stop) 수출 모델을 추진 등이다.

연구진은 “이들 4대 분야를 중심으로 기술 경쟁력을 확보하고, AI 반도체와 클라우드 서비스를 결합한 고부가가치형 수출 모델을 마련해야 한다”고 강조했다.

◆정책 지원 필요성

한국무역협회는 데이터센터 산업을 디지털 수출 전략산업으로 지정하고 범정부 컨트롤타워를 신설할 것을 제안했다. 이외에도 ▲ 국가전략기술 사업화 시설로 승격해 세제·입지 인센티브 제공, ▲ 중소·중견기업 참여 확대 및 기술 내재화 지원, ▲ K-수출형 데이터센터 표준모델 개발, ▲ 비수도권 중심의 고효율·저탄소 클러스터 조성 등이 필요하다고 덧붙였다.

진실 선임연구위원과 장유진 수석연구원은 “데이터센터는 AI·반도체·에너지 산업이 융합된 국가 전략 인프라이며, 글로벌 공급망 재편 속에서 한국이 수출 기회를 선점해야 한다”고 밝혔다.

두 연구원은 “정부의 전략적 지원과 민간 기업의 기술 혁신이 결합될 경우, 데이터센터 산업은 한국의 차세대 수출 주력산업으로 성장할 수 있을 것”이라고 전망했다.