[kjtimes=견재수 기자] 국내 최고의 ‘건설명가’로 불리는 현대건설(사장 정수현)이 '살인기업'이라는 구설수에 올랐다. 건설 실적 1위라는 이면에는 산재사망이 가장 많은 기업이라는 불명예가 발목을 잡고 있기 때문이다.

[kjtimes=견재수 기자] 국내 최고의 ‘건설명가’로 불리는 현대건설(사장 정수현)이 '살인기업'이라는 구설수에 올랐다. 건설 실적 1위라는 이면에는 산재사망이 가장 많은 기업이라는 불명예가 발목을 잡고 있기 때문이다.

2011년 매출 10조 돌파, 건설실적 1위인 현대건설의 그림자는 매우 씁쓸하다. 2011년 5월 한국산업안전공단에서 조사한 자료에 따르면 최근 3년(2008년~2010년)사이 현대건설 사업장에서 총 31명이 안타까운 사고로 산재사망 처리돼 ‘살인기업’이라는 꼬리표가 동시에 따라다니기 때문이다.

현대건설의 산재사망은 국내 건설사 가운데 가장 높은 산재사망 수치다. 2008년부터 2011년 2월까지 발생한 산재장애인 수도 75명으로 가장 많았으며, 특히 2008년 9명에서 2010년 43명으로 급격히 증가했다.

그럼에도 이 회사는 ‘UN글로벌콤팩트 협약’(이하 UNGC)에 가입돼 있다. UNGC에 가입되면 가입 기업은 인권과 노동규칙, 환경, 반부패 등 협약에 따른 10대 원칙을 준수하고 사회적 책임을 다하기 위해 적극적인 활동을 펼쳐야 하고 해마다 협약과 관련된 활동보고서를 보고하게 돼 있다.

하지만 국내 1등 건설 기업의 꼼수는 그리 오래가지 못한 채 2010년 서울지법에 의해 드러났다. 2009년 현대건설이 시공한 수원의 아파트 모델하우스 공사현장에서 노동자가 추락사한 사건이 단초가 된 것이다.

당시 원청업체가 현대건설로 돼 있었으나 사고책임을 회피하기 위해 시행사를 압박하고 원청업체명에 현대건설을 삭제하는 대신 하청업체를 내세우는 도급계약서를 작성했다가 들통이 났다.

익명을 요구한 건설업계 관계자는 “국내 건설업계의 구조상 현장에서 심각한 산재사고가 발생했을 때 대부분 하청업체가 떠 않을 수밖에 없는 것이 안타까운 현실”이라며 “이 같은 관행이 쉽게 바뀌지 않을 것”이라고 업계의 현실을 전했다.

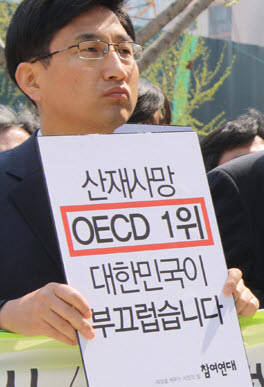

대한민국은 OECD(경제협력개발기구) 국가 중 산재사망 1위라는 불명예를 안고 있다. 지난 10년 간 해마다 2500명의 노동자가 산재로 인해 사망했고 하루에도 6~7명씩 산재사망 사고가 발생하고 있는 셈이다.

선진국들은 산재사고가 날 경우 원청은 물론 발주처까지 책임을 묻도록 돼 있다. 기업의 노력여하에 따라 산재에 대한 사전예방이 가능하다고 보고 있기 때문이다.

이러한 이유 때문인지 기업의 책임수위 또한 우리와 너무나 큰 차이를 보인다. 단적인 예로 영국은 산재사망 1건 발생 시 기업이 부담해야 하는 벌금이 6억 9000만원 수준인데 반해 대한민국은 고작 50만원에 불과하다는 점이다.

노동계에서는 “기업이 적절한 안전 조치가 있었다면 노동자가 사망하는 사고는 발생하지 않았을 것이며 산재사망은 기업의 살인행위로 봐야한다”는 지적이다.

또 “오래전부터 국내 건설업계의 구조상 원청에서 하청을 주고 또 재하청을 주는 구조가 자리를 잡고 있기 때문에 산재사망사고가 나도 하청업체나 재하청업체의 책임으로 전가하는 사례가 대부분” 이라며 이런 경우 법적문제로 끌고 가도 대기업을 개인이 상대하기 어렵기 때문에 조용히 합의를 보고 마무리 하는 경우도 있다“고 토로했다.

한편 현대건설 관계자는 "국내 1위에 매출도 높은 건설사다보니 다른 회사에 비해 현장 수도 많다. 산재에 대한 수 많게 나올 수 있지만 비율로 따지면 꼭 그렇지만은 않다. 같은 맥락에서 안전수칙에 대한 교육도 지속적으로 실시하고 있다"는 입장을 밝혔다.