[KJtimes=김승훈 기자]대표적인 공유 모빌리티 수단인 전동 킥보드 산업이 위기다. 공유 킥보드(공유 PM)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19)으로 경제가 위축된 상황에서도 특수를 맞았다. 한때 유행이 아닌 하나의 일상으로 자리 잡을 정도로 인기였다.

공유 킥보드는 휴대전화 앱으로 간단하게 대여하고 반납할 수 있는 이동수단이다. 시간과 장소에 구애받지 않고 사용할 수 있어 주목받았다. 또 출퇴근 용도로 이용하는 사람들이 꾸준히 늘었다.

그러나 최근 정부가 전동 킥보드를 이용자는 원동기 면허증 보유와 헬멧 착용을 해야 한다는 법을 시행하자 이용률이 뚝 떨어졌다.

◇헬멧 의무화…전동 킥보드 도로교통법 개정안 시행

지난 5월 13일부터 전동킥보드 등 개인형 이동 장치 운전자의 안전을 강화한 도로교통법 개정안이 시행됐다.

개인형 이동 장치와 관련된 법률의 세부 내용을 보면 우선 운전 자격을 강화했다. 원동기 면허 이상 소지한 운전자에 대해서만 전동 킥보드를 운전할 수 있도록 했다. 면허 없이 운전하다가 적발되면 10만 원의 범칙금을 부과한다.

또 인명 보호 장구를 착용하지 않으면 범칙금 2만원, 2인 이상 탑승 때는 4만원, 13세 미만 어린이가 운전하다가 걸리면 보호자가 과태료 10만원을 내게 했다.

정부의 정책에 공유 킥보드 업체들은 고민에 빠졌다. 분실과 파손 등에 대한 부담감을 안고 시작했는데 공용 헬멧까지 제공해야 할 상황이다. 헬멧을 제공해도 킥보드 이용자들은 공유 헬멧 착용에 대한 거부감이 크다는 것도 문제다. 자연스럽게 이용자가 감소할 수밖에 없게 됐다.

◇공유 킥보드 맥출 뚝…“헬멧, 자전거와 같은 수준으로 조정해야”

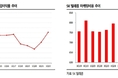

정부 정책이 시작된 지 2주 만에 전동 킥보드 이용률은 반 토막이 났다. 국내 공유킥보드업체로 구성된 코리아스타트업포럼 퍼스널모빌리티 산업협의회(SPMA)는 정부의 규제가 지나치다며 토로하고 있다.

SPMA는 최근 기자간담회를 열고 “전동 킥보드 안전성은 헬멧을 비치한다고 해결되는 문제가 아니다”고 목소리를 높였다. SPMA는 지쿠터와 씽씽, 킥고잉, 빔, 알파카, 스윙, 일레클, 하이킥 등 14개 킥보드 업체로 구성된 협의체다.

SPMA는 “공유 PM은 단순 제재의 대상이 아니다. 안전을 위한 규제와 육성책이 함께 적용돼야 할 미래 혁신산업”이라며 정부에 PM 특화 면허의 조속한 도입을 요구했다. 특히 “헬멧 착용 의무화 규제는 자전거와 같은 수준으로 조정해야 한다”고 주장했다.

이들은 공용 헬멧과 관련, 공유자전거 ‘따릉이’에 적용된 사례를 들며 “낮은 이용률과 위생·방역 문제 등으로 실효성이 크지 않을 것”이라면서 “사용자와 보행자의 안전사고 방지를 위해 개인이 보유한 불법 개조 킥보드에 대한 단속이 시급하다”고 강조했다.

SMPA에 따르면 국내 전동 킥보드는 약 60만대다. 이 가운데 SPMA 회원사 14곳이 운영하는 기기는 9만여 대고 나머지는 개인 소유다.

한편 전동킥보드는 가볍고 컴팩트해 복잡한 도심 지역에서 빠르게 이동할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 시장이 커지면서 보행자나 차량과 부딪히는 교통사고가 늘고 있다.

한국교통연구원에 따르면 개인형 이동 장치 이용 규모는 2017년 9만8000대, 2018년 16만7000대, 2019년 19만6000대로 집계됐다. 관련 사고는 2018년 225건, 2019년 447건, 지난해 897건으로 급증했다. 사망 사고는 2018년 4명에서 2019년 8명, 지난해 10명으로 늘어나는 추세다.

윤종수 지쿠터 대표는 “대형 사고는 자동차와 부딪혔을 때 발생하는 데 헬멧을 착용하고 차도를 달리라는 정책은 잘못됐다”며 “헬멧 착용을 강요하는 것보단 제한속도를 낮추는 것이 합리적인 방안”이라고 말했다.

업계 관계자들은 “마이크로 모빌리티 산업이 성장하기 위해서는 단순히 헬멧 착용 의무화 등 주행 안전 수칙에만 신경 쓸 게 아니라 정부가 이용자의 의견을 조사하고 정확한 데이터를 통해 관련 법안을 준비해야 할 것”이라고 전했다.