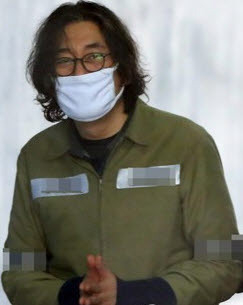

이호진 전 태광그룹 회장이 지난 10월 11일 만기 출소했다. 재계에서는 이에 따라 1400억원대의 횡령과 배임, 법인세포탈 등의 혐의로 실형을 살다가 출소한 그가 앞으로 어떤 행보를 보일지 주목하고 있다. 특히 이 전 회장의 경영복귀 여부와 경영권 승계 등에 대한 관심이 높아지고 있는 분위기다. <KJtimes>에서는 이호진 전 회장의 향후 행보에 대한 재계의 시선을 따라가 봤다.<편집자 주>

[KJtimes=견재수 기자]이호진 전 태광그룹 회장이 드디어 자유의 몸을 얻었다. 이 전 회장은 지난 2010년 공정위조사 결과 975억원의 횡령, 배임, 법인세 포탈 등의 혐의가 드러나 검찰에 고발됐고 2011년 1월 구속 기소됐다.

[KJtimes=견재수 기자]이호진 전 태광그룹 회장이 드디어 자유의 몸을 얻었다. 이 전 회장은 지난 2010년 공정위조사 결과 975억원의 횡령, 배임, 법인세 포탈 등의 혐의가 드러나 검찰에 고발됐고 2011년 1월 구속 기소됐다.

이후 ▲2012년 1심에서 징역 4년 6개월 벌금 20억원 선고 ▲2012년 말 2심에서 징역 4년 6개월 벌금 10억원 선고 ▲2017년 4월 21일 파기환송심에서 징역 3년 6개월 벌금 6억원을 선고 받았다. 그리고 2019년 6월 대법원에서 형이 확정됐다.

그런데 이 전 회장의 세간의 주목을 받은 사건은 2011년 1월에 발생했다. 구속된지 63일 만에 간암으로 인한 병보석으로 풀려났으나 병보석 지역을 이탈해 흡연과 음주, 골프 등을 한 것이 드러나면서 황제보석 논란을 일으킨 것이다. 이로 인해 2018년 12월 재구속 됐고 이후 대법원에서 형이 확정된 후 형을 살다가 지난 10월 11일 만기 출소를 했다.

이처럼 우여곡절을 겪은 이 전 회장이 자유의 몸이 되면서 재계 안팎에서는 그가 경영 복귀를 할 것인지에 대한 관심이 부쩍 높아지고 있는 모습이다. 하지만 재계 일각에서는 그의 경영복귀는 녹녹치 않은 것이라는 목소리가 들리고 있다.

기자는 그 이유를 알아보기 위해 취재를 하는 과정에서 이 전 회장이 넘어야 할 산이 많다는 것을 확인할 수 있었다. 일단 그는 법률 상 제재로 당장 경영에 복귀하지 못하는 상황에 직면해 있다.

예컨대 이 전 회장은 태광산업(29.5%)과 흥국생명(56.3%)의 최대주주이기는 하지만 ▲‘금융회사의 지배구조에 관한 법률’상 벌금이상 형 집행된 자는 집행면제 후 5년이 경과해야 금융사 경영복귀 자격을 부여하는 것과 ▲‘특경가법’상 횡령·배임 등의 경제사범으로 5억원 이상의 처벌을 받은 경우 형 집행 만료 후 5년이 경과해야 경영복귀 자격을 부여하는 법률에 발목이 잡혀 있다.

그가 직면하고 있는 또 다른 악재는 지난 2019년 금감원으로부터 ‘2019년분에 대한 대주주 적격성 심사’ 결함에 따라 그룹의 또 다른 주력사인 고려저축은행 매각명령을 받은 상태라는 것이다. 이 전 회장은 현재 이에 대한 법률적 대응을 하고 있으나 법의 적용 유효성이 뚜렷해 계열사 매각이 불가피할 상황이다.

재계 소식통에 따르면 이 전 회장측은 이러한 악재에도 불구하고 정식 경영복귀를 꾸준히 추진한다는 방침이다. 하지만 재계 일각에서는 그의 경영 복귀는 출소일에서 5년이 지난 2026년 10월이 되어야 가능할 것으로 보고 있다.

재계 소식통에 따르면 이 전 회장측은 이러한 악재에도 불구하고 정식 경영복귀를 꾸준히 추진한다는 방침이다. 하지만 재계 일각에서는 그의 경영 복귀는 출소일에서 5년이 지난 2026년 10월이 되어야 가능할 것으로 보고 있다.

이 같은 관측의 근거는 김승연 한화 회장의 사례다. 김 회장은 2014년 2월 징역 3년, 집행유예 5년의 형을 받고 풀려났으나 사면복권이 이루어지지 않아 2021년 2월 금융회사 지배구조에 관한 법률 및 특경가법 상 규제 시한이 경과한 뒤에야 주요 계열사 등기임원 자리에 오른 바 있다.

반면 또 다른 재계 일각에서는 과거 최태원 SK 회장(2014년)이나 이재용 삼성전자 부회장(2021년)은 바로 사면복권이 된 사례를 들어 이 전 회장의 경영 복귀를 기대할 수도 있다는 시각도 있다.

하지만 이에 대한 반론도 만만치 않다. 최 회장이나 이 부회장이 바로 사면복권이 된 것은 당시와 현 정권 차원의 경제 살리기와 팬데믹 상황에서의 국가적 위기 돌파를 위한 정무적 판단이 복합된 것이라는 분석에서다.

재계 한 고위 관계자는 “이호진 전 회장은 태광그룹의 위상으로 보아 정무적 판단의 근거가 미약하고 황제보석으로 논란이 있었다”면서 “그런 만큼 법률상 기한이 만료되기 전 사면복권 가능성은 거의 없다고 봐야 한다”고 언급했다.